国产探花

石油地质系平宏伟教授团队联合中石化华北油气分公司、澳大利亚麦考瑞大学等单位,在断裂带流体运移与油气成藏机理研究方面取得重要进展。相关成果以《Fluid inclusions and U-Pb dating of calcite reveal tectonic controls on differential fluid flow and alteration in fault zones》为题,发表于国际著名期刊 GSA Bulletin。

断裂带不仅是地壳变形的重要部位,也是油气、地下水及矿产资源富集的关键区域。断裂破碎带中的流体运移过程直接关系到油气成藏效率及油藏保存条件。然而,由于断裂带结构复杂,如何准确厘定断裂活动的时序及其对流体流动与油气演化的影响,一直是国际地学界的前沿难题。

长期以来,传统的40Ar-39Ar、Rb-Sr 等同位素定年方法主要揭示了断裂活动的年代,但无法同步获得断裂活动相关流体组分信息。因此,如何同时解析断裂活动的时序与流体特征,进而揭示断裂控制下油气成藏的时空规律,成为制约研究突破的关键问题。

本研究以鄂尔多斯盆地南缘泾河油田三叠系致密砂岩中发育的断缝体油藏为例,创新性地整合了方解石 U-Pb 定年、流体包裹体、团簇同位素(Δ47)、 有机地球化学等多种方法,对致密砂岩储层砂岩孔隙和裂缝中烃类和非烃流体演化过程进行系统重构。取得的主要成果认识如下:

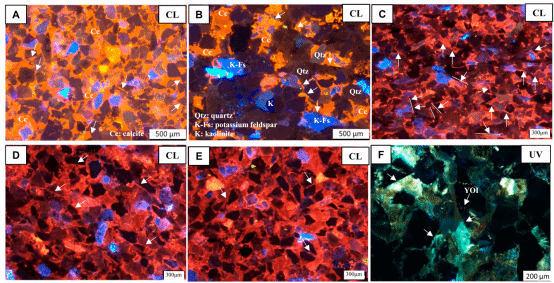

1、走滑断裂带内不仅发育宏观裂缝,还广泛发育构造成因的微裂缝,这些规模巨大的微裂缝是断裂带内流体流动的重要的通道,控制了储层胶结和致密化以及后期的油气充注(图1)。

图1. 显微照片展示了早期(A、D、E)和相对晚期(B、C)的方解石胶结作用以及微裂缝控制的方解石胶结(A-E中白色箭头)和油运移(F)。

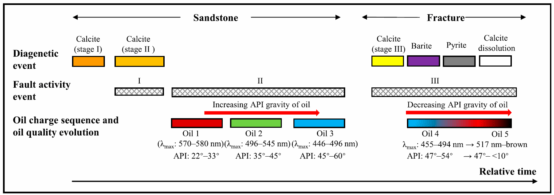

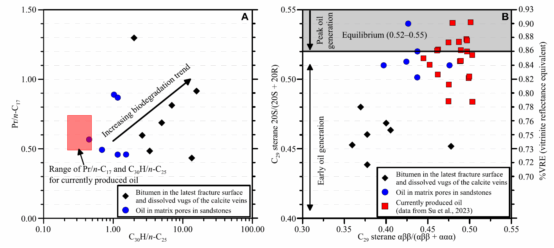

2、断缝体油藏中砂岩孔隙和裂缝具有差异流体演化过程(图2)。早期砂岩中强烈的碳酸盐胶结导致储层致密化,随后成熟度较低的油质偏重的原油则主要聚集在裂缝和残留的大孔隙中,晚期成熟度高的油质偏轻的原油则聚集在残留的砂岩孔隙中。在后期的构造抬升过程,裂缝中的油则优先被降解,而砂岩孔隙中的油则保存较好,导致了断缝体油藏砂岩孔隙和裂缝中差异流体演化和次生改造(图3)。

图2 泾河油田长8段砂岩和裂缝成岩序次和油气演化过程

图3 泾河油田延长组长8段致密砂岩油藏砂岩孔隙与裂缝差异生物降解

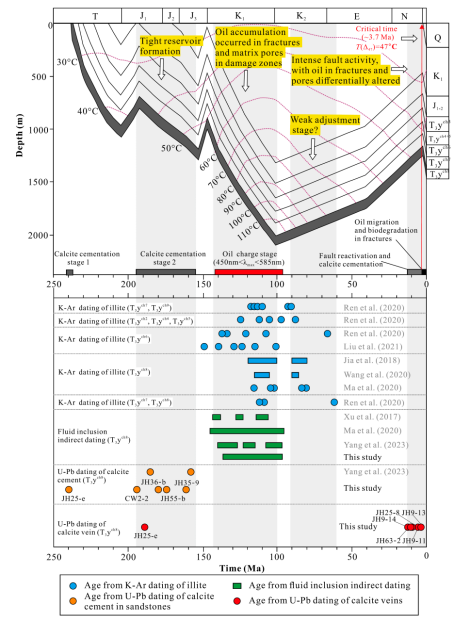

3、流体活动受多期构造运动控制。燕山早期构造运动控制早期大范围的方解石胶结作用(241-160 Ma),燕山晚期构造热事件控制油气大范围成藏(142-95 Ma);喜山晚期南部秦岭造山带快速隆升与西部六盘山冲断层的冲断作用(~10-3.7 Ma)导致断裂再活化从而引发流体再运移与油气再分布(图4)。本研究首次厘定了鄂尔多斯盆地燕山运动晚期-喜山期构造抬升过程对断缝体油藏调整改造的精准时限,即接近~100 Ma的构造抬升期,只有在断层重新活动的5.3-3.7Ma(~47℃)时早期聚集的油藏才发生再运移调整,而此时油藏还未发生生物降解稠化。

图4 泾河油田延长组埋藏历史、方解石胶结与油气成藏和后期调整改造关系图

该研究成果表明走滑断裂带内微裂缝作用不容忽视,另外大的构造活动期断裂带流体活动具有间歇性,长达上亿年的抬升背景下,只有在断裂强烈活动时,油气才会发生明显的再运移与次生蚀变(如生物降解)。该研究为深入理解走滑断裂带内基质孔隙和裂缝中流体流动以及构造抬升过程油气的保存和调整改造提供了新的视角。

该研究得到了国家自然科学基金项目(No. 42272169, 42072176)资助,于2025年8月在线发表在 GSA Bulletin(美国地质学会会刊)。

论文信息:

Hongwei Ping, Xin Yang, Xinle Zhang, Honghan Chen, Faqi He, Rong Qi, and Simon C. George (2025). Fluid inclusions and U-Pb dating of calcite reveal tectonic controls on differential fluid flow and alteration in fault zones. GSA Bulletin, v. 136, p. 1–15. DOI: 10.1130/B37732.1 (//pubs.geoscienceworld.org/gsa/gsabulletin/article/doi/10.1130/B37732.1/660333/Fluid-inclusions-and-U-Pb-dating-of-calcite-reveal)